|

目次:

DOWNLOAD

(PDF:1.19MB)

8月の活動 夏季宿泊活動 ~山梨県早川町方面 毎年楽しみにしている夏季活動が、今年も近づいてきました。今年の活動は山梨県早川町方面です。 この地での活動は3回目になりますね。 今年は昆虫のプロがハチをテーマにいろいろ計画してくれています。 普段の私たちの昆虫観察とは全く別次元の昆虫に関する活動になります。お楽しみに! 例年7月活動では、訪問する地域の立体地形図を製作しています。 去年に続き今年も地理院地図(地形図)に産総研の地質図をあわせてみました。 なんと、糸魚川-静岡構造線がくっきり! 細かい作業の連続で、時間内にはなかなか完成できません。お家に帰ったあと保護者の方が是非手伝ってあげてください。 一緒に作りながら「どんな夏季合宿になるのかなぁ」と色々お話をしていただけると嬉しいです。

6月の活動 江の島の自然観察

6月8日(日)行いました。残念ながらこの日は中潮で少年団恒例のトンボロは来年にお預けになってしまいました。 前日の予報は曇りでちょっとほっとしたのですが、朝起きるとなんと雨が降っていました。 急遽磯の観察は中止とし、江の島島内の観察に重点を置きました。曇りで暑くない陽気で良かったですね。 サムエルコッキング園内のタイワンチクに100年に1回の花が咲いているなど、見所満載でした。

「江の島にいるリスは飼えるの?」

運営委員 吉 村 武 嗣

私はその日、3回も見かけました。 団員からは「かわいい!」「でかっ!」「あのリスは飼えますか?」といった声があちこちから聞こえてきました。 早速チェックしてみると、このリスはクリハラリス(別名タイワンリス)という種類で、もともとは台湾にすんでいたリスです。 昔、人間が日本に連れてきたものが逃げ出し、今では野生として増えてしまいました。 見た目はかわいくても… クリハラリスは「特定外来生物」という法律で決められた動物です。 勝手に飼ったり、捕まえたり、放したりすることは禁止されていて、 もし違反すると罰金や懲役になることもあります。 (出典:環境省ホームページ)

農作物を食べたり、木の皮をはがして樹木を枯らしてしまったり、電話線をかじったり、 人の家に入ってダニやノミを持ち込んだりと、人にも自然にも悪い影響があると分かっているからです。 でも、見た目はふわふわで、目もまん丸。 「どうしてこれがダメなの?」と思ってしまうのも無理はありませんね。 だからこそ、「見かけても、エサをあげない」ことが私たちにできる一番の協力になります。

~日本から海外へ~ 今回はタイワンリスのように、外国から日本にやってきて問題になっている動物を見かけました。 でも実は、日本から外国に出ていって困られている生き物もいます。 江の島の観察中に見つけた「マイマイガの幼虫」という虫もそのひとつ。 日本では昔からいる虫ですが、海外に渡ってしまうと、森林を食べてしまい、とてもやっかいな存在になります。 なぜかというと、卵の状態で船や荷物にくっついて海外に運ばれることがあるからです。 海外でその卵が見つかると、大きなクルーズ船や貿易船が入港できず、 何日も海の上をただようことになり、旅先の変更や大切な荷物が届かなくなることもあります! つながっているんだ、自然も人も

見た目だけでは分からないけれど、人間の行動が生き物の暮らしや、世界中の環境に関係していることがあるのです。 自然の中で見かけた生き物について、「かわいい」と思ったり、「飼いたい」と思ったりするのは、とても自然なことです。 でも、その生き物がどこから来たのか、どんなふうに暮らしているのかを知ることで、私たちにできることも見えてきます。 観察すること、知ろうとすることは、小さなことのようでいて、とても意味があります。 これからもいろいろなことに「なんでだろう?」と思って、自然とのよい関わり方を一緒に考えていきましょう! 菊池先生がタウンニュースで紹介されました

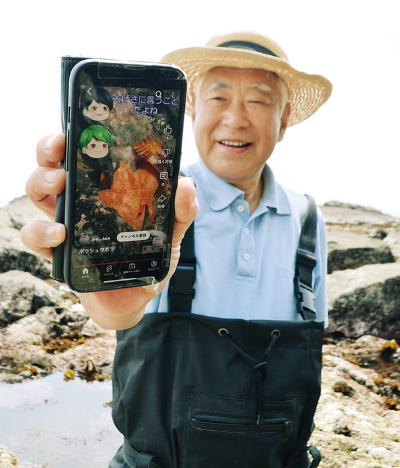

提供 タウンニュース社

水面に映る童心の笑み

初夏の日差しが照らす江の島。鳥居や仲見世を通り過ぎて防波堤の方へ進むと、穏やかな磯の風景が広がっている。

観光客でにぎわう島内とはガラリと雰囲気が変わり、優しい波音が響く。

ゆったりとした時間を過ごす釣り人や散策に訪れたカップルに交じり、菊池さんは真剣なまなざしで磯をのぞき込む。もったいない

もともとは山育ち。長野県の農家に生まれ、少年時代は山や川を遊び場にして過ごした。

休日も家族と田植えや野菜の収穫をするなど、故郷の記憶はいつも自然や生き物と共にある。

「海にはずっと憧れていた」といい、25歳で理科教師として辻堂に移住。

以来、中高生に生き物の魅力や自然環境を記録することの大切さを伝え続けてきた。動画投稿を始めたのは定年退職後。自宅から15分ほどの江の島の海。 展望台や水族館に遊びに来る人、ハヤブサを撮影に来る人は大勢いるが、磯へ足を運ぶ人は多くないことが気になった。 生き物はたくさんいるが、磯遊びをする子どもは少ない。「こんなにいいところがあるのに、もったいない」。 自分に何かできないか考え、たどり着いたのがYouTubeだった。 面白く誰でも分かる動画に

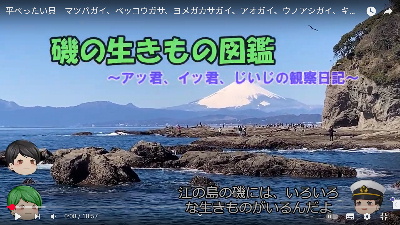

菊池さんのYouTubeチャンネル「磯の生きもの図鑑アッ君・イッ君・じいじの観察日記」では、

江の島の磯に生息する魚や生き物を紹介。「アッ君」「イッ君」と名乗る子どもと「じいじ」

と呼ばれる男性キャラクターが掛け合いながら観察のポイントや生態の特徴を分かりやすく解説していくのが特徴だ。「目指すのは面白くて誰でも分かるコンテンツ。教科書を読むだけの授業はつまらない」。 専門用語を使わず、名前の由来や食べられるのかどうかなど、身近な生活に結び付く情報を盛り込む。 会話形式でメリハリをつけ、興味を持ってもらえるような動画にするのがこだわりだ。 撮影から動画の編集、アップロードまでの作業は全て自分の手で行う。 これまで投稿してきた動画は約1分間の縦型と約10分間の横型を合わせて、およそ230本。 当初は職場でYouTube投稿を担当している息子の手を借りることもあったが、今では1分間の動画であれば、 撮影してからアップロードまで3時間ほどで完了する。 満潮と干潮の差が大きく観察しやすくなる大潮の日が、絶好の撮影日和。 春には麦わら帽子に長靴、夏には短パンにマリンシューズ、水中ゴーグルという出で立ちで、年間70回ほど磯に足を運ぶ。 目当ては決めずに、その日、その場にいた生き物を撮影するスタイルで、「1日いても飽きないね」と少年のような笑みを浮かべる。 孫と楽しむ

動画に登場するアッ君とイッ君は、自身の7歳と4歳の孫をモデルに作成したキャラクター。

動画ではいつも一緒に磯観察をしているが、現実の孫2人は磯に出かけたことはまだない。

「今年の夏は2人を連れて行って、実際に磯遊びができたら」。”じいじ”は顔をほころばせた。是非見てみましょう!

スズムシの育て方

藤沢市科学少年団

まず飼育箱の準備

下が透明なプラスチックやガラスでできた虫かごまたは水そうを用意します。その底に園芸用の「赤玉土(小粒)」 を3センチぐらいの深さに敷きつめ、上から下まで一様に黒くなる程度に水をまいて湿らせます。 その上に隠れ家(シェルター) を用意してあげましょう。 スズムシは比較的暗いところを好み、物陰に集まります。脱皮するときには体を固定するための手がかり足がかりにもなります。 園芸用のジフィーポット(苗を育てるための水苔をみずごけ固めた小型植木鉢)を半割りにしたものがおすすめです。 ダイソーの「紙ポット(丸形、8cm)」でも代用できます。安くて、汚れたら手軽に交換できて、処分も楽です。 飼育箱は日なたを避けて、玄関などに置きましょう。 スズムシの餌

スズムシには魚粉などのタンパク質と水分をとるための野菜を与えます。

昔からスズムシの餌といえば煮干とキュウリ、ナスが定番のように言われていますが、

煮干丸ごとよりは粉砕して魚粉になっているほうが食べがよく、よく育ちます。魚粉は「スズムシの餌」としても売られていますが、 ダイソーのペットコーナーにある「金魚のエサ」や「カメのエサ」でも代用できます。 とりあえずは台所のカツオブシでもOK。 エサ皿はビンの王冠などでかまいません。 ダイソーの手芸コーナーにある「くるみボタン」をアルミ皿として使うのも、汚れにくく洗いやすいので便利です。 エサはカビが生えないように、少量ずつ与えて、食べきったらつぎたします。 キュウリやナスはいたみやすいので、 野菜で最適なのはキャベツです。 調理では捨ててしまうキャベツの外葉をとっておいて5cm角ぐらいの大きさに切って与えましょう。 キャベツは腐りにくいので食べ切るまで数日から1週間放っておいても平気です。 いたんだり、干からびたものはとりかえます。 アリやダニからスズムシを守ろう

スズムシの天敵はアリです。

アリの道がつくと一日で全滅します。普通の飼育箱のふたではアリがすき間をくぐってしまいます。

スズムシ自身も小さいうちはすき間をくぐって脱走してしまいますので、飼育箱の上に

ガーゼ・木綿などの布かキッチンペーパー

をかけて、その上からふたをかぶせます。これはダニの予防にもなります。庭土や天然の砂をとってきてそのまま使うのも危険です。 土の中にはスズムシをねらういろいろな生き物がすんでいます。 土は園芸用の「赤玉土(小粒)」が最適です。 スズムシは外敵の多い自然の中では生きられないひ弱な昆虫なのです。

スズムシの脱皮を観察しよう

スズムシは約1週間ごとに脱皮をくり返して成長し、はじめは数ミリだった体長がやがて2センチほどになります。

はじめはオス・メスの区別がつきませんが、成虫になる直前にはメスの尾部に卵を産むための

産卵管が見えてきて、オスメスとも背中にはねになる部分が現れます。成虫になったオスはまもなくはねをこすり合わせて独特の美しい声で鳴き始めます。 鳴く時期は夏から秋にかけてです。スズムシの活動時間は夜間です。 夕方から翌朝にかけて鳴いたり食べたり活発に動きます。昼間は暗がりで休んでいます。 産卵の準備

オスが鳴くようになると間もなく卵を産む時期です。

最初の鳴き声を聞いたらすぐに土を替えましょう。

翌年まで卵を保持する土になりますから、

全部新しい土と交換して引っ越しします。

前述のように園芸用の「赤玉土(小粒)」がいいでしょう。

土は上から下まで一様に黒くなる程度に水をまいて湿らせておきます。

産卵後は土の交換はできないので、時期をのがさないように気をつけましょう。準備ができたらお引っ越しです。前述のシェルター(ジフィーポットなど) を入れてあれば多くのスズムシはシェルターにつかまっていますからシェルターごと移し替えられます。 土の上を歩いているものは小箱に追い込むなり、手のひらに乗せるなりして運びます。 体を傷つけますから指でつまんではいけません。 冬の間の卵の保存

成虫のメスはたくさんの卵をその大きなお腹に蓄えています。

長い産卵管を土に突き刺して、0.5~1.5センチの深さのところに一つずつ卵を産み付けていきます。

スズムシの卵は長さ3ミリほどの細長い形で象牙色をしています。秋が深まり、産卵の時期が過ぎるとオスもメスも間もなく死んでしまい、卵だけがあとに残ります。 親の死骸や食べ残しの餌はとりのぞき土の上はきれいにします。 産み付けられた卵には手を触れずに、11月ぐらいまでは時々水を補給して土を湿らせます。 その後はそのまま飼育箱ごと放置します。 冬の間は土がカラカラに乾いてしまっても卵はちゃんと生きています。 翌年の春まで何もする必要はありません。ただし、暖房のきいた暖かい部屋に置いてはいけません。 玄関や床下など寒くて陽の当たらないところに置きます。 アリが入らないように布やキッチンペーパーをかぶせてその上からふたをし、そのまま桜の時期を待ちます。 卵をかえしてみよう

春になって、桜の花が咲き終わる頃が水やりのタイミングです。

土が上から下まで黒く湿った状態になるようたっぷりと水をやり、以後は時々水を補給して

絶対に土が乾かないようにします。

びしょびしょになって水が浮くようではやりすぎです。「湿っているが水びたしでない」状態に保つのがコツです。最初の水やりから約30~40日で卵が孵化 しはじめます。生まれてくるまでは卵が生きているかどうか気がかりなものですが、 透明感のある象牙色を保っていれば卵は生きていると見てよいでしょう。 孵化したばかりの1 齢幼虫は体長3~4mmで、 アリぐらいの大きさで真っ白な色をしていますが、孵化後数時間で黒い色に変わっていきます。 小さい上にいわゆる保護色で濡れた土の色と見わけにくいので、よく見ないとわかりません。 孵化の予定日が近づいたら毎日飼育箱の中を注意して見る必要があります。 孵化したらすぐに餌を与えなければなりません。 見のがして餌やりをおこたると共食いや餓死で全滅する恐れがあります。 気をつけましょうね。 うまく卵をかえせば、数は前の年の10倍になります。挑戦してみてください。 科学少年団”適”コミック案内 Vol.2

副団長 鹿児嶋 英 克

科学少年団「適」コミック案内として、マンガやアニメ化の情報を先月から連載しています。 連載すると見栄を切ってしまいましたので、まさか2回目で挫折するわけにもいきません。しばらくがんばります。

おすすめ第2回はこれ! 私としては先月紹介した「瑠璃の宝石」と同率1位と言っておきます。 (瑠璃の宝石はまもなくアニメ放送が始まるので、早くお知らせしたかったので・・・。) 出てくるテーマは天文・小惑星観測・地学・鉱物・気象・地形など。少年団活動と被りまくりの物語です。 なお、恋する小惑星の「小惑星」は「アステロイド」と読みます。なのでこの作品名の略称は「恋アス」です。

天文・地質っておもしろい…!!  物語の中で、主人公たちが「きら星チャレンジ」という石垣島の天文台で合宿し、

小惑星を見つける学生体験プロジェクトに参加するストーリーがありますが、

これは現在も実際に行われているイベントがモデルになっています。

こんな素敵な企画、自分も知っていたら参加したかった!

他にも、地学オリンピックにチャレンジする話や、池袋で開催の国際ミネラルショーに参戦する話、

合宿でつくば市を訪れて、地質標本館や国土地理院などをたっぷり見学する話など、

こんな高校生時代を過ごせたらすごい幸せ!?なストーリーが詰まっています。

物語の中で、主人公たちが「きら星チャレンジ」という石垣島の天文台で合宿し、

小惑星を見つける学生体験プロジェクトに参加するストーリーがありますが、

これは現在も実際に行われているイベントがモデルになっています。

こんな素敵な企画、自分も知っていたら参加したかった!

他にも、地学オリンピックにチャレンジする話や、池袋で開催の国際ミネラルショーに参戦する話、

合宿でつくば市を訪れて、地質標本館や国土地理院などをたっぷり見学する話など、

こんな高校生時代を過ごせたらすごい幸せ!?なストーリーが詰まっています。このコミックはフィクションに止まらず、実際の市民参加型小惑星観測に大きく貢献しました。 普及した小惑星探査アプリに「COIAS」と名前がつき、 アニメ放送の時期と重なってアマチュア天文家による小惑星探索が劇的に広がりました。 アニメ放送は、2020年1月~3月でした。 地上波では見られませんが、有料の配信アニメでは今でも見ることができます。 キャラはいわゆる「きらら系」ですので、そこはご承知おきを。 怖い話を科学する ~妖精が踊ってる?~

運営委員 山 田 佳 子

そして善行駅から北にある細い道を走っていました。時間は朝と昼の間くらいで、道の両側に畑がありました。 少し前まで雨が降っていたのに太陽が出てきて、薄く青空も見えていました。 紫外線対策をしていなかったので失敗したと思いながら自転車をこいでいると、じわじわと温度が上がっているのを肌で感じました。 風はあまり吹いていません。むっとする嫌な暑さでした。 すると何もないところに出ました。駐車場にでもするのか、畑ばかりの場所に雑草も生えていない空地です。 『何かがおかしい』と思って止まりました。栄養がよさそうな黒い土。それが押し固められたように平になっています。 そこをじっと見ていると、白いもやもやした物がゆっくり動いています。不思議な景色でした。 地面からわいてくる物がかたまりになって、それがいくつも並んでうずをまくように行列しています。 その中心は高くなって白いもやもやが上に向かっています。 まるで妖精や幽霊(ゴースト)が躍って天に昇っているかのようでした。 さて、問題です。この現象は何でしょう。上手に撮れてはいませんが、動画は少年団のHPに載せておきます。 『自分はこう思う』というご意見もお待ちしています。答えは9月のかたつむりで。 新入団員の作文です3

最終回は10人の紹介です。

班長の集合写真は非公開とさせていただいています。

ご覧になりたい方は事務局(fjnc_master@fjnc.sakura.ne.jp)までご連絡ください。 次号からは4年生の作文の紹介です。お楽しみに! ■お知らせ■

□夏季活動説明会について□

本日、亀井野小学校で行いましたが、ご都合が悪く参加できなかった方向けに録画をお届けします。 なお、録画の視聴方法は準備が整い次第別途連絡しますのでお待ちください。 ■お知らせ■

□原稿募集□

「かたつむり」では常時原稿を募集しています。あまり肩肘張って構えるのではなく、日常に転がっている「何気ないもの」がいいです。 もちろん肩肘張ってもかまいません!写真1枚でもいいのでそこにコメントをつけて送ってください。 FAXの際は鉛筆ですとかすれて読めない場合があります。ペンでなぞってから送ってください。

この印刷物は、公益財団法人東京応化科学技術振興財団の補助を得て作成しています。

|