このレポートは、かたつむりNo.453[2018(平成30)04.01(Sun.)]に掲載されました

戻る

戻る

| チョウ(蝶)のお話 その2「春の女神(めがみ)と妖精(ようせい)」 | |||

| 運営委員 伊 原 泰 信 | |||

皆さんは、春のチョウといえばモンシロチョウやキチョウなど、春の花といえばサクラやチューリップ、アブラナ(菜の花)などを挙げるでしょうか? さて、今回は、早春の貴重なチョウを1種ご紹介します。「ギフチョウ」(アゲハチョウ科)を知っているでしょうか。 地域にもよりますが、早春(3月下旬から4月頃)だけに見かけるチョウです。湘南地域も含め藤沢市内には生息していません。 成虫は年1回の早春に発生し、1週間〜10日ほどで姿を消すことから「春の女神」、 一方「カタクリ」も開花がギフチョウと同様のため「春の妖精」(スプリング・エフェメラル)と呼ばれています。 では、ギフチョウについて少し専門的に説明していきましょう。  ●ギフチョウのルーツ: 新生代第三紀といわれる約3000万年前、すでに地球上に生息していたとされています。 そして約200万年前の第四紀頃に日本に渡ってきたようです。 それから約1万年前に最後の氷河期が終わるまで、何回も生活場所を変え、形態を変えながら生き延びてきたので「生きた化石」と呼んでもよく、 日本のみに生息する大変貴重なチョウといってよいでしょう。

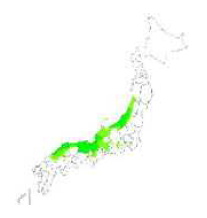

●特徴: 写真の通り、アゲハチョウのミニタイプ(モンシロチョウ程度)の大きさです。黄白色と黒の縦じま模様で、後翅の外側には青や橙、赤色の斑紋が並んでいますね。  ●生息地域: 神奈川県内では相模原市緑区の山間部に生息しています。 日本の固有種(日本のみに生息)で、本州の秋田県南部の鳥海山北麓から山口県中部にいたる26都府県(現在、東京都と和歌山県では絶滅)に分布しています。 ●ギフチョウの仲間(ギフチョウ属): ギフチョウ(日本固有種)・ヒメギフチョウ(日本及びロシアから朝鮮半島)・シナギフチョウ(中国)・オナガギフチョウ(中国) ●生態: 成虫は年に1回発生し、見られるのは3〜5月ごろです。 もともと数が少ないうえに主に落葉広葉樹林に生息しているため、普段生活している上で見ることはほとんどないでしょう。 完全に放置された森よりは、適度に人の手が入った里山のような場所を好みます。

●ギフチョウの保護: 現在は国際自然保護連合(IUCN)により、レッドリストの準絶滅危惧(NT)の指定を受けているため、多数の自治体で天然記念物などの文化財に指定されています。 もちろん神奈川県も指定されていますので、採集はできません。 私が中学生〜大学生のころは東京都(山間部)にも生息していましたが(現在は絶滅しました)、特に天然記念物などの指定はなかったため、自由に観察採集ができました。 写真はそのころの標本が主です。自宅でよく飼育観察をしていましたが、卵(幼虫)から飼育して成虫までに1年間かかるわけですから、羽化の瞬間は大変な感激と感動でした。 しかし、現在でもギフチョウのファンは多く乱獲(らんかく)(目的がはっきりとせず、むやみやたらに採集する)が問題視されていますし、 自然環境の破壊が進み絶滅の危機にひんしていることから、天然記念物の指定に加え各地で保護活動が各地で行われています。 皆さんも関心を持ってその保護活動に参加してみてはいかがでしょうか。 ※ギフチョウやカタクリを観察したい場合のご案内 相模原市の石砂山(いしざれやま)が知られています。 標高約578メートルですから、ハイキングレベルの山ですから小学生でも登れますが、事前によく調べてから家族と行かれるといいと思います。 (春休み中がチャンスで、5月の連休中は人が多いと思います)ギフチョウは3月下旬から5月、遅い時期には6月上旬まで姿を見ることができるようです。 ただし、県の天然記念物に指定されており、保護活動もとても盛んなところです。もちろん観察だけにして、山でのマナーを必ず守ってください。 インターネットで検索すればすぐにわかります。私は中学生の時に石砂山の隣、石老山へもよく行きました(標本の一部はそこで採集しました)。 |

戻る

戻る