このレポートは、かたつむりNo.461[2018(平成30)11.18(Sun.)]に掲載されました

戻る

戻る

| チョウ(蝶)のお話 その4 「庭を訪れたチョウたち」 | |||

| 運営委員 伊 原 泰 信 | |||

チョウのことから少し詳しく説明します。写真からすぐにツマグロヒョウモンの♀とわかりました。 標本を比較するとよくわかりますが、メスアカムラサキの♀に似ていますが、本州には生息していません。 主に九州より南の奄美諸島、沖縄諸島などに生息する南方系のチョウで、他にスジグロカバマダラ♀にも似ています。 ツマグロヒョウモン(タテハチョウ科)は数十年前までは、藤沢市内には生息していませんでした。 私が中学生の時に、はるばる八丈島まで採集に行きました。最近の温暖化現象で関西地方から関東地方まで広がっているようです。 見かけるのは♀が多いかもしれませんが、♂は地味なヒョウ柄模様であまり目に入らないかもしれません。 花の吸蜜に訪れるたり(自宅で撮影)、♀は産卵に訪れる場合もあります。 このチョウの食草は、スミレ科の植物でスミレ、パンジーやビオラの葉にも産卵します。 これからの時期に苗を植えておけば、来年の5月ころまで産卵に訪れるかもしれません。 ただ、幼虫(自宅で撮影)はとてもチョウの幼虫には見えません。 いかにも痛そうなトゲトゲがたくさんある幼虫ですが、まったく毒もない飾りです。 これは鳥などから身を守る手段で、タテハチョウ科には多い形態です。 わが家にも9月ころホトトギスという野草が花を咲かせます。ある時、こんな幼虫を見つけました。 ツマグロヒョウモンと同様に素晴らしいトゲがあり、触ったら刺されそうです。でもこれも飾りでゴムのような感触です。 花をすべて食べつくされましたがタテハチョウ科のルリタテハです。標本と羽化した写真を比べると、表と裏の模様が違います。

食草はホウセンカのほかにヤブガラシ、ノブドウ、サトイモなどです。 このガの幼虫は成長が非常に早く、農作物の葉を食い荒らす厄介な幼虫、数日で畑が全滅するほどだそうです。 スズメ科の幼虫は尾部に特徴があり、尾角(→)と呼ばれるしっぽのような突起があります。 触っても刺されることはありません。特にセスジスズメの幼虫は、尾角を進行方向に対し平行に振るという非常に珍しい種類です。 T君は気が付いたでしょうか? 成虫も他のガと違い、ジェット戦闘機に似ている通り非常に高速で飛行します。速度は時速50Km以上の飛行が可能です。 しかも、ハチドリのように空中でホバリングつまり静止できるので、その状態で樹液や花の蜜を食べることが可能です。 このように、幼虫を見つけたら何の幼虫か調べ、さらに観察・飼育して、さらに成虫を飛ばしてみるとさらに興味深くなると思います。 夏休みの自由研究にはもってこいのテーマになるでしょう。 少年団の皆さんも、庭で見つけた小動物(昆虫など)を観察・飼育をして、生き物の生命力に感動そして感激してほしいと思います。  最後に、一冊あれば市内で見られるたいていのチョウとガの幼虫・成虫がわかる図鑑を紹介しておきます。

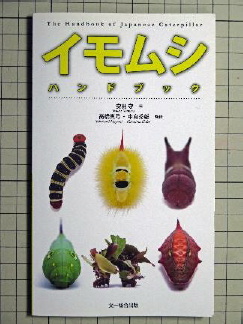

最後に、一冊あれば市内で見られるたいていのチョウとガの幼虫・成虫がわかる図鑑を紹介しておきます。イモムシハンドブック文一総合出版 全3巻のNo.1(税抜1,400円) T君の見つけた2頭(チョウやガは頭で数えます)ものっています。野外活動でも十分使える1冊、活用するとよいと思います。 参考文献および写真

|

戻る

戻る