このレポートは、かたつむりNo.297[2007(平成19)4.1(Sun.)]に掲載されました

戻る

戻る

| 首都圏停電(1) | ||||||||||

| - 電気はどう運ばれる 3本の線 - | ||||||||||

| 運営委員 高 木 茂 行 | ||||||||||

|

昨年の夏、8月14日に東京を中心に大きな停電があったことを、

皆さんは覚えているだろうか1)。

東京では140万戸が停電して交差点の信号が消え、電車もストップするなどの大きな被害がでた。

夏休みだったので、昼間のテレビで停電のニュースを見た人も多かっただろう。

この大停電は、1隻のクレーン船が送電線に接触したことが原因だった。

ニュースを聞いて皆さんはどう思ったのだろう。

たった1箇所の送電線事故が、

どうしてこんなに大きな停電につながったのかと疑問を抱いた人もいただろう。

そこで、電気の運ばれ方を調べ、

どうして停電が起きたか3回にわたって考えてみたい2)。 1回目は身近なところで、電線についてのはなしだ。 皆さんは電気が何本の線で運ばれてくると考えるだろうか?

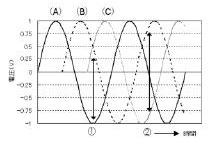

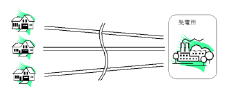

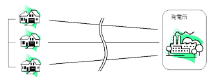

では図1をみて欲しい。これは藤沢市内の電線の写真、どうみても電線は3本だ。 この写真がたまたま3本と思うなら、外に出て電線を見て欲しい。 多くの場合、3本あるいは3の倍数になっているはずだ。 実は、家庭で使われる電気は3本が一組になって運ばれてくる。 家の中では2本になっているが、それまでは3本が1組になっている。 では、どうして3本なのだろう。 答えを先に言ってしまえば、3本にすると戻りの線がいらなくなるからだ。 3本の線は、6本分の役割を果たしている。 このしくみ説明しよう。家庭に送られてくる電気は交流といって、 図2(A)のように時間とともに電圧がプラスからマイナス、再びプラスへと変わっている。 分かりやすくするため、電圧は-1Vから+1Vに変化すると考える。 この電圧の時間を少しずらし(B)、さらにずらして(C)のようにする。 次に3つの電気が重なるっているところで電圧を合計してみよう。 図3で、例えば①の部分では(A)は-1V、(B)と(C)は+0.5Vになっている。 合計は-1V+0.5V+0.5V=0Vとなる。②はどうだろう。 (A)は0V、(B)は約0.8V、(C)は約-0.8V。合計すると同じように0Vになる。 (A)、(B)、(C)は、どの時間で合計しても0Vになるし、それは理論的にも証明されている。 3本の合計が0Vということは、3本の電気の1本ずつで電気を運び、 最後に3本をつないでも良いことを示している。 3本の電圧の合計が0Vなので、戻りの電流を流さなくても良くなる。 こうした3本まとまった電気の組は、三相交流と呼ばれている。 実際にどう利用されているのか、図4と図5で見てみよう。 各家庭に別々に交流電気を送ると、図4のように6本の電気が必要となる。 これに対して三相交流を使うと、図5のように3本の電線で各家庭に電気を送り、 最後に3本をつなぐ構成となる。 実際の発電所はダムの近くや都市から遠く離れた海岸にあり、何百キロメートルも離れている。 例えば、東京で使う電気は、新潟で作られたりしている。 三相交流を使うことで、何百キロメートルもの長さの電線を6本から3本に減らせる。 8月14日の停電は、この三相交流を送る送電線にクレーンが引っかかって起きた。 次回は、街中で時々見かける背の高い鉄塔とそこに張られた送電線についてだ。 (つづく)

|

戻る

戻る