このレポートは、かたつむりNo.298[2007(平成19)4.15(Sun.)]に掲載されました

戻る

戻る

| 首都圏停電(2) | |||||||||

| −送電線の鉄塔はなぜ高い− | |||||||||

| 運営委員 高 木 茂 行 | |||||||||

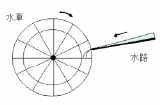

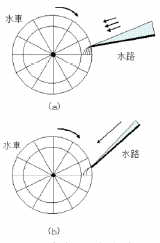

家の近くを散歩したり旅行に出かけたりして、図1のような大きな鉄塔を見かけたことがあるだろう。 これが電気を運ぶため送電線と鉄塔で、左右に6本ずつの電線が張られている。 前回のかたつむりで紹介した三本の線、三相交流 1) が左右に二組ずつ6本、 合計で12本張られている。 写真はグレーであるが、オレンジと白で塗り分けられたものものある。 ところで、なぜ、こんな高い鉄塔が必要なのだろう? 電気を使うと掃除機を動かしたり蛍光灯をつけたりすることができる。 こうした能力を電気がエネルギーを持っていると言い、 電気を運ぶというのはこの電気エネルギーを運ぶことになる。 電気はあらゆるところで使われているから、多くの電気エネルギーを少ない送電線で運ぶ必要がある。 そうしないと長い送電線と高い鉄塔を何本も作らなければならない。 電気エネルギーの運び方を考えるには、水で考えると分かりやすい。 水の流れは水車をまわすことができ、電気と同じようにエネルギーを持っている。 図2はこの様子を示している。ここで、図2の水車をより速くまわすにはどうすれば良いか? 図3(a)のように水路に流す水を増やす方法、 図3(b)のように水路を傾けて速く水を流す方法が考えられる。 ところで、水量を増やす方法と流れを速くする方法では、 どちらが効率よく水のエネルギーを運べるか? どちらも同じような気がするが、実際には流れを速くする方が優れている。 水を増やすと多くの水が水路と接して流れにくくなり、ここでエネルギーを失うからだ。 電気もこれに似ている。電気では水の量に相当するのは電流で、水の速さに相当するのが電圧となる。 電流を増やす方法でエネルギーを送ろうとすると、 電線(水路)と電気(水)が接してエネルギーが使われてしまう。 結局、できるだけ高い電圧で送るほうが有利ということになる。 このため、大量に電気を送る発電所からは500,000V(ボルト)もの高い電圧 2,3) で送られてくる。 数字を言われてもピントこないかもしれない。 分かり易い例をあげれば、乾電池はわずか1.5V、家庭のコンセントは100V、 東海道線の電圧が1500V だから、いかに高いか想像がつくだろう。 ところで、電圧が高くなり地上との距離が短いと、雷のように電気が空中を飛ぶ現象が起きてしまう。 セーターなど脱ぐ時に、摩擦で起きた静電気がパチパチ飛ぶのと同じ現象だ。 電気が飛ぶのを避けるため、送電線は地面から離す必要がある。 高い鉄塔を作って、そこに電線を吊り下げることになる。 高い電圧で運ばれてきた電気は、変電所と呼ばれるところで何度も電圧を下げられ、 電柱にあるトランス(図4)で100Vになって家庭に送られる。 毎日、何気なく使っている電気が、遠く離れた発電所からはるかな旅をして、 届けられることを理解してもらえただろうか? さて、昨年夏の停電では、高い電圧の送電線にクレーン船が触れたために起きた。 次回は接触事故と停電との関係だ。(つづく)

|

戻る

戻る