このレポートは、かたつむりNo.304[2007(平成19)9.9]に掲載されました[2008/09/15改訂]

戻る

戻る

| 磯は生き物と進化を学ぶ自然の教室(1) | ||||||

| 生き物の進化をたどる系統樹 | ||||||

| 運営委員 高 木 茂 行 | ||||||

6月の少年団は『片瀬江の島自然史探訪』の野外活動だった。

歴史や地層を調べて新たな発見をする一方で、なんと言っても人気だったのが江の島の磯だ(図1)。

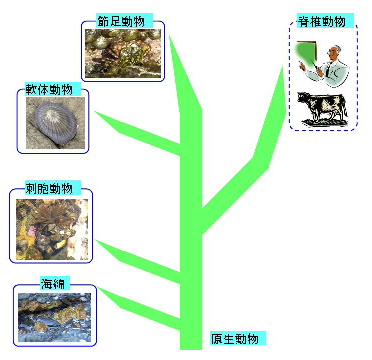

磯には様々な生き物がいて、驚きと感動を与えてくれる。 海のない岐阜県で生まれた僕は、神奈川県に移り住むまで海を見る機会も少なかった。 だから、磯に出るだけで心がはずみ、潮溜まりの生き物に見とれてしまう。 昨年と今年、少年団の下見に参加し、川地先生に磯の生き物を解説してもらい、図書館で調べてまとめた。 潮溜まりの横に腰を下ろして水の中を見れば様々な生き物がいる(図2)。 目に留まった生き物を図鑑で調べるのも面白いが、たくさんの名前を覚えるは大変だ。 似ている生き物をにまとめ、それぞれのグループを関連づけたらどうだろう。 例えば、ヤドカリとカニは似ているし、カキやサザエは貝を持っているから、同じグループに分ける。 二つのグループを比べると、カニのグループは動きが速く、からだの仕組みも複雑だ。 そこでカニのグループを貝のグループの上に書く。 このようなグループ分けはすでに詳しく調べられ、系統樹(ケイトウジュ)と呼ばれる図にまとめられている。 系統樹は生物の進化やその分かれた道筋を示す図で、樹木の枝分かれのように描かれるのでこう呼ばれる1,2)。 『みどりの江の島』の54、55ページには海の生き物の系統樹が詳しく書かれている3)。 図3はこれを参考にして、次回以降の「かたつむり」で紹介する生き物を書いた系統図だ。 生物は最小単位となる小さな細胞からできている。もちろん、僕らの体も細胞が無数に集まってできている。 最初の生物は1個の細胞だけからできており原生動物と呼ばれる。 ゾウリムシやアメーバなどがこれにあたり、身体のサイズは顕微鏡で見えるレベルの大きさだ。 原生動物が動物の出発なので系統図の一番下に書く。1個の細胞はやがて集まり海綿となった。 次には、集まった細胞が別々の機能を果たすようになった。 これがイソギンチャクで、身体を固定する部分と獲物を捕る触手の機能ができた。 イソギンチャクは刺激のある触手(刺胞)を持つことから刺胞動物と呼ばれている。 細胞の集まりはより複雑な機能を持つようになり、貝のような軟体動物ができた。 そして、身体を守る堅い殻を持った節足動物となっていた。 こうして、生物がいろんな機能を持って複雑になって行くことを進化といい、系統樹では進化した生き物ほど上に書かれる。 僕ら人間は身体の中に骨を持っていて脊椎動物のグループに属している。 脊椎とは背骨のことで、魚、蛇、牛と同じ仲間。刺胞動物と軟体動物の間から分かれていった。 系統樹を想い出しながら磯に行って生き物を観察すれば、その特徴もつかみやすいし、進化についても理解できる。 磯はまさに生き物と進化を学ぶことのできる自然の教室だ。 (つづく)

|

戻る

戻る

2) 世界大百科事典: 平凡社, 8巻 (1992)

3) 藤沢の自然 編集委員会: みどりの江の島, 藤沢市教育文化センター (2004)