このレポートは、かたつむりNo.305[2007(平成19)10.21]に掲載されました[2008/09/15改訂]

戻る

戻る

| 磯は生き物と進化を学ぶ自然の教室(2) | ||||||||||||

| − 海水を吸って吐き出し獲物を捕らえるカイメンとイソギンチャク − | ||||||||||||

| 運営委員 高 木 茂 行 | ||||||||||||

前回説明した系統樹では、身体が複雑になった動物ほど上に書かれていた。

カイメンもイソギンチャクも系統樹ではかなり下に位置する動物だ。

ともに江ノ島の磯に生息しているけど、皆さんは見つけられただろうか?

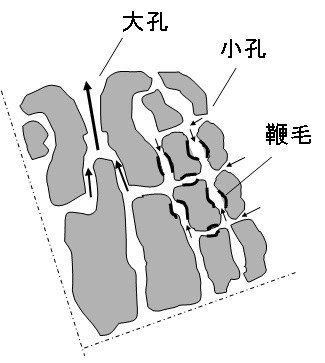

カイメンは漢字では海綿と書く。図1のように綿が岩についているように見える。 注意していないと岩の一部と見過ごしてしまう。カイメンの身体の構造はどうなっているのか。 身体の一部を輪切りにした断面図を図2に示す。 表面には小孔と呼ばれる多くの穴があり、ここから海水を吸い込み、大きな穴の大孔から吐き出している。 体内には図2の黒い部分のように鞭毛(ベンモウ)と呼ばれる小さな毛が密集して生えている。 この鞭毛の動きで小孔から大孔への海水の流れを起こし、プランクトンなどの微細な生き物を捕らえている1),2)。 図1では表面に見えている穴が大孔である。 分かりやすく例えるなら、人間の口に相当するのが小孔で、お尻に相当するのが大孔といったところ。 一方のイソギンチャクは身体の上に餌をとる触手があり、ここに刺激を与える細胞(刺胞細胞 シホウサイボウ)がある。 同じような仲間にサンゴやクラゲがあり、これらを併せて刺胞動物と呼ばれている。 ところで、イソギンチャクは触手で獲物を捕らえて食べるだけでなく、身体に海水を取り込みその中のプランクトンも食べる。 種類によってはプランクトンを多く食べているといわれている1),3)。 そういった点でカイメンとイソギンチャクは同じ餌の取り方をしている。 ここで、江の島の磯で観察できるイソギンチャクを紹介する4),5)。図3はタテジマイソギンチャク。 その名前の通り濃い深緑に、黄緑色で縦の縞模様が入っている。 図4はヨロイイソギンチャク。 周りに小石や小さな貝をヨロイのように付けて身体を守っている。触手を出していないと岩の一部と見間違ってしまう。 図5は触手を出した姿で、これならイソギンチャクと一目でわかる。 図6は身体が濃い赤紫色のウメボシイソギンチャク。 梅干しの色にそっくりで、岩陰に集まって生息している。少し飛び出して見える明るい赤の部分が触手の先端。 さて、科学少年団を卒業したOB・OGの有志は“いそぎんちゃく”という名称で活動しているけど、この名前の由来をご存じだろうか? 『かたつむりのあゆみ 藤沢市科学少年団20周年記念誌』の78ページと111ページにその由来が書かれている。 引用すると 『いそぎんちゃくのように岩(少年団)にくっついて流れてくるプランクトン(知識)を食べて大きくなろうという意味があります』 である。 少年団の“いそぎんちゃく”の面々を想い浮かべながら本物のイソギンチャクをながめれば、この生き物にも愛着がわいてくる。 (つづく)

|

戻る

戻る