このレポートは、かたつむりNo.307[2007(平成19)12.9]に掲載されました[2009/02/11改訂]

戻る

戻る

| 番外編 古墳と遺跡と歴史を訪ねて(1) | ||||||||||||||

| − 横須賀市 大塚古墳群への小さな旅 − | ||||||||||||||

| 運営委員 高 木 茂 行 | ||||||||||||||

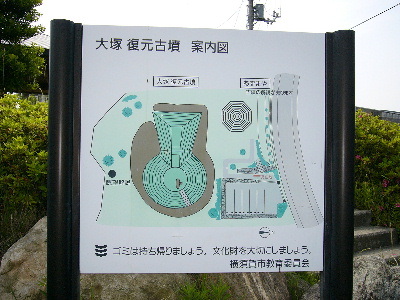

この時、高木運営委員はまだ発掘されていない古墳というのを始めて見て興味を持った。 科学は自然の真理や原理を追求する学問で、その根底には人の探求心がある。 過去の人々の暮らしを調べる考古学にも根底には探求心があり、共通している。 科学とは少し関係ないけれど、これまでに訪ねた古墳や遺跡をまとめた。 最初に紹介するのは、藤沢から電車で1時間ほどで行ける横須賀市の大塚古墳群1)。 最寄り駅は京浜急行北久里浜駅で、そこから歩いて15分ほどのところにある (あるいは久里浜駅からバスで山手南下車 歩いて8分)2)。 駅近くの小高い丘から1号〜6号まで6個の古墳が確認されたが、開発により古墳はなくなってしまった。 横須賀市では一番大きな1号墳を再現し、周囲を古墳公園として整備した。 図1が公園の配置図。中央に古墳が再現されている。 この古墳は丸い部分(円墳)と四角い部分(方墳)とで構成された前方後円墳と呼ばれるタイプ。 その横には古墳の解説パネルを展示した東屋がある。 古墳のサイズは実際の1/3ほどで、歩いて周囲を一回りできる。図2は円墳側から古墳を見た写真だ。 さて、古墳を一回りしたら、円墳横にある階段を登る。図3は円墳の上から方墳を眺めた写真。 中央の灰色の部分は発掘された時には空洞になっており、銅剣などの埋葬品が出土した。 凹凸により出土品の位置を示している。埋葬品は横須賀市の自然・人文博物館に展示されている3)。 図4はその写真。土を掘ってこんな物が出てきたら驚いてしまうことだろう。 古墳の上を円墳から方墳方向に歩き、円墳方向を見たのが図5の写真。前方が円墳であることが良く分かる。 古墳の上から周囲を眺めたのが図6。周りの景色を一望でき、フェンスの向こうは崖になっている。 古墳時代の海岸線はこの崖の真下まできていた。 実際の古墳は3倍ほど大きかったから、海岸からはこの古墳の雄大な姿が見えたことだろう。 古墳を観察したら、東屋に降りて古墳の解説パネルを読もう。 カラーパネルには大塚古墳群について詳しく解説されている。抜粋すると次のようになる。 大塚古墳群は赤星直忠博士により1924に発見された。 1992年には周辺開発を前提とした調査が行われ、全6基の古墳が確認された。 そして最後に図7の東屋でお弁当を食べる。 時間があれば、横須賀中央駅で降りて自然・人文博物館に立ち寄るのもいい。 駅から歩いて10分もかからないし、入館は無料。三浦半島の地層の解説やナウマン象の展示もある。 秋の行楽シーズンを迎え、家族の皆さんで古墳と博物館を訪ねてみるのも面いのでは。 (つづく)

|

戻る

戻る