このレポートは、かたつむりNo.311[2008(平成20)04.06]に掲載されました

戻る

戻る

| 寒さに負けるな!冬の空には星が輝いている(1) | |||||||||

| − 星座の始まり − | |||||||||

| 運営委員 高 木 茂 行 | |||||||||

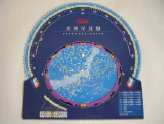

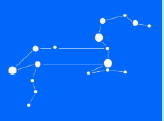

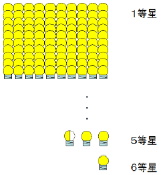

最初は星座についてだ。もし星座がなかったら、星はどのように調べ理解すればよいだろうか? まず空に見える星の配置をスケッチする方法が考えられる。 図2はその例で四月下旬の南の空に見える星を書きとめたものだ。 これを覚えようとしてもなかなか印象に残らないし、別の時に探すのも大変だ。 そこで図3のように、この星を結んで1つの繋がりとしてまとめる。 さらには、何か似ている物の名前をつければ覚えやすい。これが星座だ。 ちなみに図3は春の星のしし座だが1)、ししに見えるだろうか? 大昔の人々も同じような方法をとった。 今から5000年前、チグリス川、ユーフラテス川流域(現在のイラク付近)で羊飼いの人々は空を観測し、 おもだった星をグループに分けて名前を付けた2),3)。 やがてこれがギリシャに伝わり、さらなる観測が加わって次第に体系化されていった。 西暦200年頃(今から約1800年前)にプトレマイオスは、それらを48の星座にまとめた2),4)。 冬に見えるオリオン座、おおいぬ座、夏のわし座などおもな星座はほとんどこの中に含まれている。 星座が体系化されていったのがギリシャだったので、人々の生活に身近だったギリシャ神話が星座と結びついた。 やがて観察技術が向上して新しい星が発見されたり、世界の人々の交流が盛んになって南半球で見られる星が報告されたりして、 星座を見直す必要が出てきた。そこで1928年の国際会議で88星座が定められ1),2)、 すべての星がどこかの星座に含まれるようになった。 星座の歴史が分かったところで星に関する基礎知識を2つ。星座に季節をつけて、冬の星座とか秋の星座という呼び方をする。 図3のしし座は春の星座と呼ばれるが、これはどういうことだろう? 地球は1年かけて太陽の周りを一周するため、季節と時間によって見える星座が変ってくる。 午後8時頃に見える星座をその季節の星座と読んでいる5)。 だから「冬の星座」というのは、正確には「冬の午後8時頃に見える星座」のこと。次に星の等級。 星に等級をつけたのはヒッパルコス(舌を噛みそう)という名前で同じくギリシャの人だ。 ヒッパルコスは紀元前180年(今から約2200年前)に一番明るい星を1等星、 肉眼でかろうじて見える星を6等星と決めた2)。 その後、イギリスの天文学者ハーシェルは6)、 1等星が6等星より100倍明るいこと、各等星間の明るさが2.5倍* になることを明らかにした5)。 図4で6等星の明るさを電球1個とすると、5等星は電球1個×2.5で2.5個、4等星は2.5個×2.5で6.3個、 1等星は100個の明るさとなる。 星座について理解し、興味が持っていただけただろうか?次回は冬の星座の紹介。 3月活動の頃はまだまだ冬の星座が見られるはずだ。(つづく)

|

戻る

戻る