このレポートは、かたつむりNo.487[2020(令和2)09.13(Sun.)]に掲載されました

戻る

戻る

| アントン君を探せ 番外編 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 黄色いお花にいるアントン君のお友だち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 運営委員 山田 佳子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

みなさま、ごぶさたしております。アントシアニンの妖精、藤沢市科学少年団非公式キャラクターのアントンです。

アントン君と呼んでいただけると嬉しいです。アントンは酸性で赤、中性で紫、アルカリ性で青や緑色になります。

みなさま、ごぶさたしております。アントシアニンの妖精、藤沢市科学少年団非公式キャラクターのアントンです。

アントン君と呼んでいただけると嬉しいです。アントンは酸性で赤、中性で紫、アルカリ性で青や緑色になります。みなさんとお話をするのは三か月ぶりくらいですね。 6月の在宅活動で、何人かの団員さんたちから「アントン君が見つかった」という報告をいただきました。  クレマチスやペチュニア、少しわかりづらいけれど、あじさいやバラにも見つけていただきました。

食べられる物だと、ナスやブルーベリーやブドウ、赤ワインなどに入っています。

みなさんに見つけていただいて、アントンもとっても嬉しいです。

クレマチスやペチュニア、少しわかりづらいけれど、あじさいやバラにも見つけていただきました。

食べられる物だと、ナスやブルーベリーやブドウ、赤ワインなどに入っています。

みなさんに見つけていただいて、アントンもとっても嬉しいです。 それでは、今回はアントシアニン以外の色素のお話です。左の写真は6月ごろに引地川沿いに咲いていたお花です。

きれいな黄色ですね。このお花の花びらをパンジーさんたちと同じようにつぶして絞ってお水で薄めました。

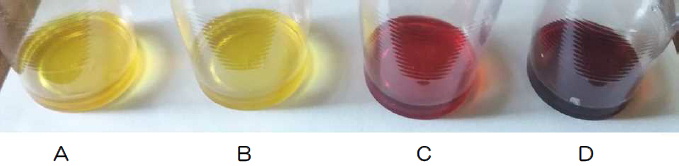

それを4つに分けて、酸性・アルカリ性の溶液を加えました。

それでは、今回はアントシアニン以外の色素のお話です。左の写真は6月ごろに引地川沿いに咲いていたお花です。

きれいな黄色ですね。このお花の花びらをパンジーさんたちと同じようにつぶして絞ってお水で薄めました。

それを4つに分けて、酸性・アルカリ性の溶液を加えました。

pHは中性が7なので、元々のお花の色水は弱酸性で、酸性では黄色でした。アルカリ性になると赤くなりました。

これは、アントシアニンではありません。アントン君のお友だちです。でもこの色の感じ『見たことがある』と思いませんか?

6月の在宅活動のテキストの一番最後のページにある、カレーの黄色を出しているターメリック(ウコン)の結果と似ています。

pHは中性が7なので、元々のお花の色水は弱酸性で、酸性では黄色でした。アルカリ性になると赤くなりました。

これは、アントシアニンではありません。アントン君のお友だちです。でもこの色の感じ『見たことがある』と思いませんか?

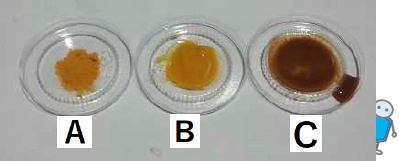

6月の在宅活動のテキストの一番最後のページにある、カレーの黄色を出しているターメリック(ウコン)の結果と似ています。ターメリックの粉を乗せた器を3つ用意して、Aには水、Bにレモン汁、Cに重曹水を入れました。 色はAが黄色、Bも黄色、Cが赤褐色。それぞれのpHを測定すると、AがpH8の弱アルカリ性、BがpH3の酸性、CがpH10のアルカリ性でした。

そこで、水に溶けやすく、酸性で黄色、アルカリ性で赤くなる物質を探しました。植物に含まれている黄色い色素はとってもたくさんあります。

たくさんありすぎて探すのが大変だったので、お花から探すことにしました。

写真から探すと、似ている花がありました。オオキンケイギクという特定外来植物でした。

特定外来植物は、見つけたら駆除しなければなりません。

詳しく知りたい団員さんは、環境省の『オオキンケイギクは特定外来生物』※2を読んでください。

オオキンケイギクに含まれている色素はカルコンです※3。

黄色の色素でアルカリ性になると濃い色になります。

カルコンは自然界では珍しい成分で、ガンや糖尿病や心臓病など、いろいろな病気に効くそうです。

そこで、水に溶けやすく、酸性で黄色、アルカリ性で赤くなる物質を探しました。植物に含まれている黄色い色素はとってもたくさんあります。

たくさんありすぎて探すのが大変だったので、お花から探すことにしました。

写真から探すと、似ている花がありました。オオキンケイギクという特定外来植物でした。

特定外来植物は、見つけたら駆除しなければなりません。

詳しく知りたい団員さんは、環境省の『オオキンケイギクは特定外来生物』※2を読んでください。

オオキンケイギクに含まれている色素はカルコンです※3。

黄色の色素でアルカリ性になると濃い色になります。

カルコンは自然界では珍しい成分で、ガンや糖尿病や心臓病など、いろいろな病気に効くそうです。

アントンも健康にいいけど、カルコンはもっとすごいみたいです。カルコンはアシタバという植物にも入っています。

オオキンケイギクもアシタバもとっても元気がいい植物です。カルコンは植物も人間も元気にしてくれる成分なのかもしれません。

こんなにすごいカルコンはアントンと同じフラボノイドです。

アントンも健康にいいけど、カルコンはもっとすごいみたいです。カルコンはアシタバという植物にも入っています。

オオキンケイギクもアシタバもとっても元気がいい植物です。カルコンは植物も人間も元気にしてくれる成分なのかもしれません。

こんなにすごいカルコンはアントンと同じフラボノイドです。アントンのお友だちのカルコン君を紹介しました。

|

戻る

戻る